「留住记忆」纺线车

棉纺是明代以后制作衣料的方式,即将棉花纺成线的过程。明嘉靖末期,棉纺技术传入秦州北乡三阳、新阳(今均属麦积区)一带,后渐扩及周邻,以至秦安、伏羌(今甘谷)。初为从外地市场购进棉花,不久引种成功,渭河河 谷地带广有种植。棉花种植促进了棉纺织业 的发展,而棉纺织业发展又促进了棉田面积的扩大。至民国三十一年(1942年)天水县调查,是年全县产棉花一万五千担(每担五十公斤),种植约六万亩,占到川地总面积一半以上。

用棉花纺线,首道工序是轧花(即去除棉籽)、弹花(即开松去杂)。轧花长期只用手撕,摘除棉籽,每人每天只撕一市斤左右。民国初,开始用木制手工轧花机。至民国中期,又有铁制脚踏轧花机(俗称“硬车”),每台每天可加工二十公斤。接着,凡产棉的地方,均设有轧花坊。弹花用木弹弓,将弓置摊平的棉堆上,手拨弓弦,可使棉球变得蓬松,以利纺纱。清光绪末,秦安有人购回一台日本产弹花机。民国时,兴起使用弹花柜,用蓄力或水力为动力,功效大增。

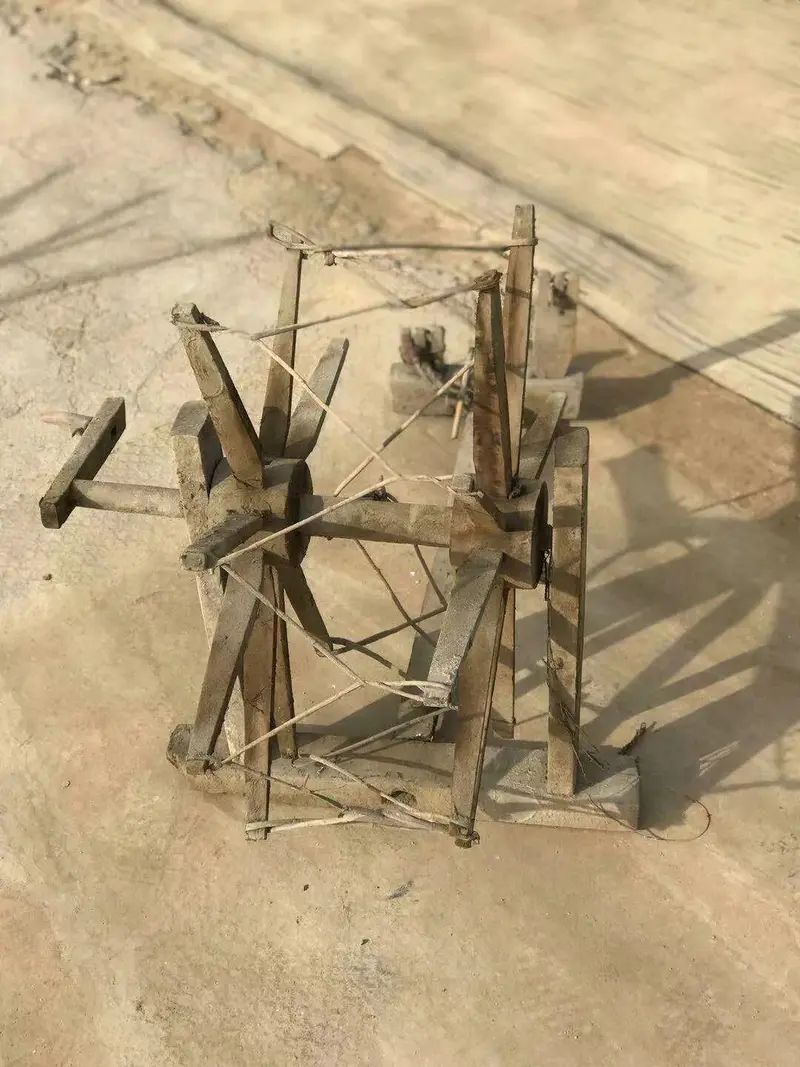

弹好的棉花,始可纺线。纺前先将棉花搓成一根根比拇指粗的“捻子”。纺车俗称“车儿”,即手摇单纱纺线车,用木制成,有支架、摇把、车轮,车轮上用绳子缠绕。使用时,转动摇把带动车轮,车轮又带动一头连接线绽(俗称“锭儿”)的传动绳,传动绳带动安装在支架上的线绽飞速转动,遂将棉花紧合为线。

纺车可安在土炕上,也可安置于地下,大都由家中成年女性操作。民国时,至20世纪50年代前期,凡善于持家的妇女,除一般家务占用时间外,几乎日夜不停地摇动纺车纺线,以期兑换回一家人穿着以至积攒一些家用钱。

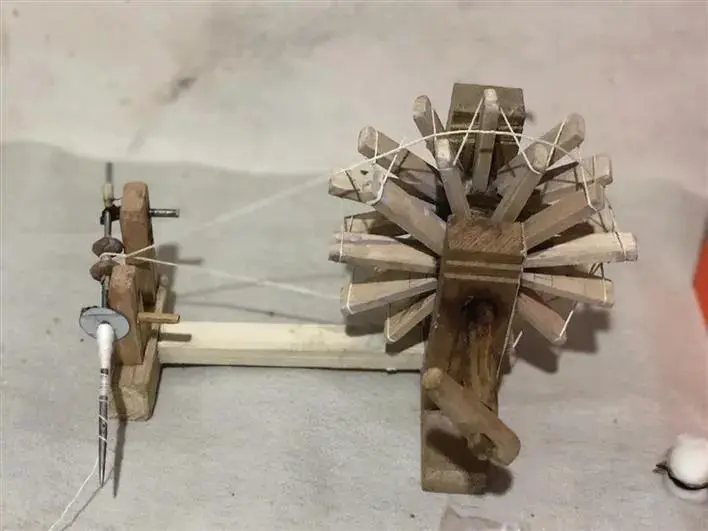

每凡纺线者,坐在纺车前,右手用摇把转动车轮,左手握棉捻子,将线头绕在锭儿下部缠线处,在锭儿转动的同时,持捻子直移向后,锭儿亦不断从捻子中抽出棉纤维并紧合成线,拉到左手再不能向后伸时,右手反转车轮,线锭倒转,将紧合成的线缠绕于锭上。接着又正方向转动车轮,继续纺线、抽线、缠线,不停地反复。及至一捻子线纺完,再取捻子,并接上线头,继续纺。当锭上的线缠到再容纳不下时,停下车儿,从锭上取下,一锭线约1两左右。当所纺棉锭积攒到二十个左右时,另用一个比纺车小的车(俗称“缠线车儿”),将纺好的棉锭倒在轮上,倒完后取下,便成了约长三四十厘米的线扎。至此,棉纺工序结束,便可将线拿到集市上(也有上门收购者)卖给或兑换给有织机的人家。单线纺车,一人一天可纺三四两线。

清光绪末,秦安安伏人购进一台日本产纺机,开棉纺机械改革先河。民国中期,天水县三阳川从河南、陕西引进二三十支纱的脚踏纺纱车,每人每天可纺数公斤,比手摇单线纺车提高工效数十倍。旋即川区有织机的人家大量仿制,以期降低成本。但机纺质量总不如手工纺者,故直至20世纪60年代初土纺土织一度再兴时,山区、半山区妇女仍用纺车纺线。

(文章来自《天水民俗大全》)