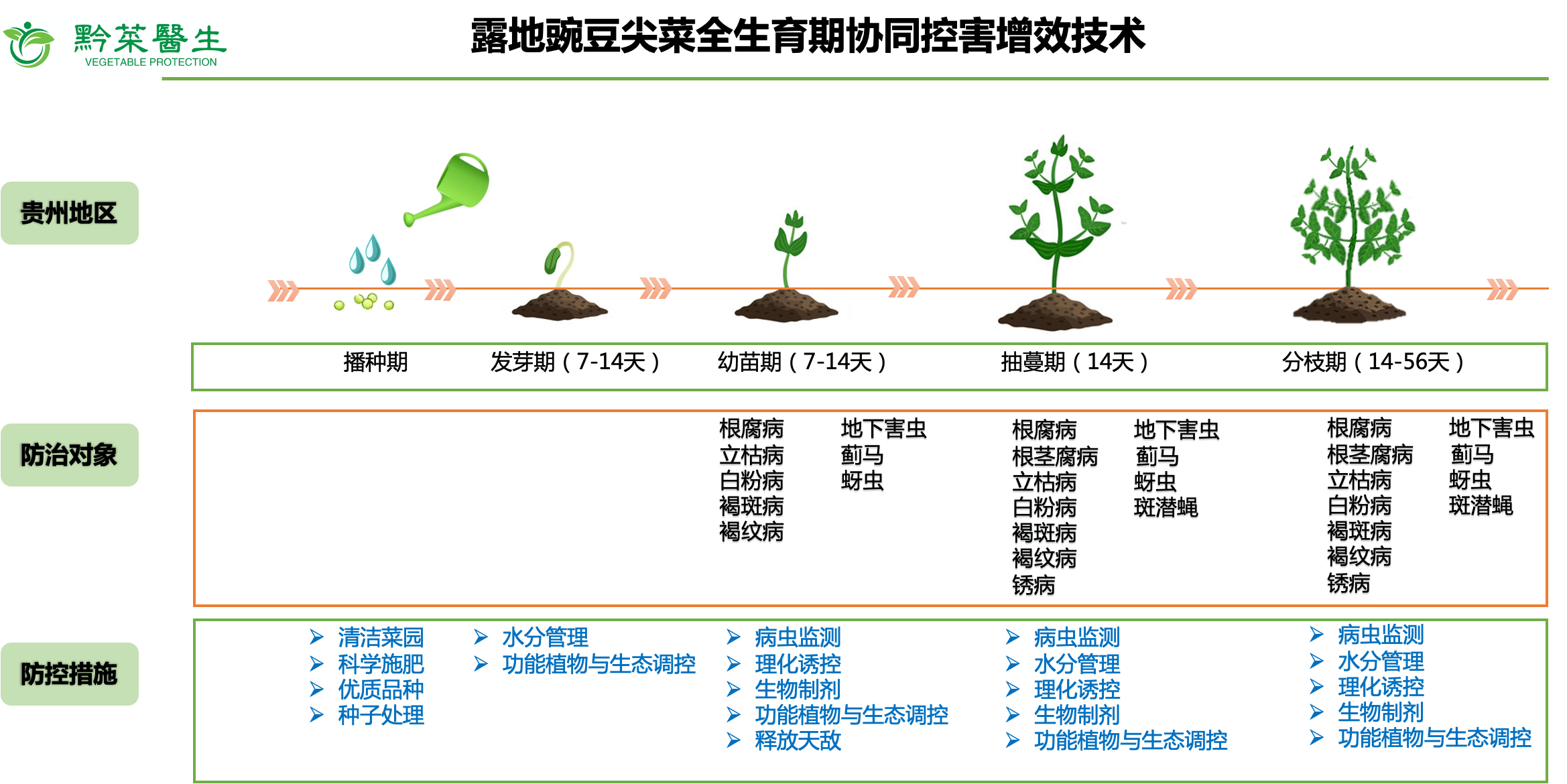

一、防控策略

立足“生态为根 农艺为本 生防为先”的防控理念,遵循露地豌豆尖菜全生育期作物生长发育的特点及病虫发生流行的规律,集成创新作物健康、生物防治和生态调控的技术措施,进入采收期后不施用化学农药,严厉杜绝农残超标的情况发生,确保豌豆尖菜的品质安全。

二、技术措施

1. 病虫监测。监测病毒病、根腐病、茎基腐病、立枯病、白粉病、褐斑病、褐纹病、锈病、根结线虫病、地下害虫、蚜虫、蓟马、斑潜蝇、斜纹叶蛾、小菜蛾、菜青虫等病虫,重点关注根腐病、白粉病、斑潜蝇和蚜虫等病虫,准确掌握豌豆菜地周边重要作物的主要病虫害发生动态。

2. 农艺措施。

选用良种:参考当地气候条件,建议选择抗病耐寒耐旱、茎叶肥嫩、长势旺盛、纤维少、无卷须或卷须不发达的蔓生型品种。

种子处理:采用清水淘洗干净,浸泡12~24小时,或温汤浸种,即将种子放入55℃温水中,即2 份开水对1份凉水,不断搅拌15分钟,自然冷却降温后,浸种4至6小时,晾干后播种,或0.05%高锰酸钾溶液浸种2小时,水洗后晾干播种。

清洁菜园:收获前茬作物后,及时清除田间农作物病残体、杂草和农用废弃物,带离菜地,集中处理,减少病源虫源数量。

整地培肥:选择地势平坦、排水方便、透气性较好的土壤进行种植。采取机械耙犁或者免耕整地。对平整区域,可采用机械耙犁整地,并根据品种特性、地块给排水状况、播种机械播种幅宽调整厢面宽度和沟深。采用“施足基肥 早施苗肥”的施肥原则,播前每亩施腐熟厩肥1500~2500公斤、过磷酸钙25~30公斤、氯化钾10~15公斤,条施或穴施。或亩用复合肥30~40公斤,穴施。

适期播种:冬季播种可选择在10月中下旬。行距40厘米,株距20厘米。合理密植,每亩10000穴,每穴播种2~3粒,每亩用种量根据豌豆品种类型、籽粒大小确定播种量。播种适时浇水,促进出苗。一般10天左右浇水1次,每次浇水量不宜过大。根据生长期,随水追肥,以氮肥为主。苗期控制温度,利于茎杆粗壮,降低纤维含量。通过小水勤浇,防止土壤过干过湿,促进嫩梢肥大,品质鲜嫩。适期间苗,拔除弱苗。

田间管理:出苗后及时查苗补缺,中耕除草1~2次。重视苗期追肥,尤其是未施或少施基肥的田块,一般每亩追施复合肥5~7.5公斤。雨后及时排水,控制土壤水分。生长期注重氮磷钾肥协同施用。播种前和出苗后分别进行人工除草和机械除草,出苗后进行松土培土。

气候适合,豌豆尖菜的生长迅速,应及时采收,以防止老化。当幼苗长至7~8片叶时,开始采收植株上部嫩梢。15天后,再采分枝嫩梢。每次采收后,根据地力情况,进行追肥,每亩可追施尿素10~15公斤和氮磷偏高的复合肥。

忌连作,提倡水旱轮作。

3. 生态调控。菜地周边植芝麻、波斯菊、向日葵等栖境植物及金盏菊或藿香蓟等蜜源植物,支撑天敌种群。菜地周边种植三叶草,控制杂草和支撑天敌种群。可释放小花蝽防治蓟马,释放食蚜蝇或瓢虫防治蚜虫。

4. 冻害预防。密切关注天气情况,选择合适时期进行播种。根据极端天气的发生情况,苗期可选择覆盖地膜或小拱棚等保温栽培措施。

5. 免疫诱抗。针对幼苗期因低温、雨雪等极端气候条件导致的生长发育障碍和冻害等,及在病毒病、细菌性病害或真菌性病害的发生初期,喷施5%氨基寡糖素水剂1 000~1 500倍液或碧护7 500倍液,提高抗病抗逆能力,减轻病害危害。

6. 生物防治。针对白粉病,采用200亿孢子/克枯草芽孢杆菌可湿性粉剂,100~160克/亩,叶面喷雾。针对立枯病、根腐病、茎基腐病,采用3亿cfu/克哈茨木霉菌可湿性粉剂,4~6克/米2,灌根。采用200亿孢子/克球孢白僵菌可分散油悬浮剂150~200倍液,或2亿孢子/克金龟子绿僵菌CQMa421颗粒剂4~6千克/677平方米,或80 亿孢子/毫升金龟子绿僵菌可分散油悬浮剂750倍液,防治蓟马、蚜虫。

7. 理化诱控。针对潜叶蝇、蓟马等,可悬挂全降解黄板或篮板,进行诱杀。亩悬挂15~20张,高度以离植株顶部10~15厘米为宜。

8. 精准用药。在病虫爆发初期,若采用其它防控措施的防治效果不理想,可选择如下措施。采用针对根腐病,可采用30%甲霜•噁霉灵水剂1 500倍液+3%噻霉酮可湿性粉剂1 000倍液+0.136%赤•吲乙•芸苔可湿性粉剂7 500倍液+安融乐助剂5 000倍液,或77%氢氧化铜可湿性粉剂500倍液,或3%中生菌素可湿性粉剂800~1 000倍液,灌根防治。针对白粉病,可采用硫磺悬浮剂600倍液,在采收前10天,喷雾防治。针对蓟马、蚜虫、斑潜蝇,采用25%乙基多杀菌素水分散粒剂5 000倍液,或6%乙基多杀菌素悬浮剂3 000倍液,喷雾防治。

9. 采收管理。豌豆尖菜收获前15天禁止使用任何化学农药。采收前1~2天须进行农药残留检测,合格后方能采收。采收后、入市前,禁止使用任何化学保鲜剂等进行喷洒或浸泡。采收后立即做打冷保鲜处理,并采用冷链运输。

作者:张兴朋(贵州大学植物保护专业在读本科生)、马悦、王娅、谈孝凤、陈卓

作者单位:国家大宗蔬菜产业技术体系绿色防控岗位及贵州省高原特色蔬菜产业技术体系岗位团队、贵州省蔬菜质量安全和绿色防控技术专家小分队