63年借粮无门,邻居一袋高粱串联全村,齐心协力下我们发家致富了

本篇内容为短篇虚构小故事,请合理观看,如有雷同,纯属巧合。

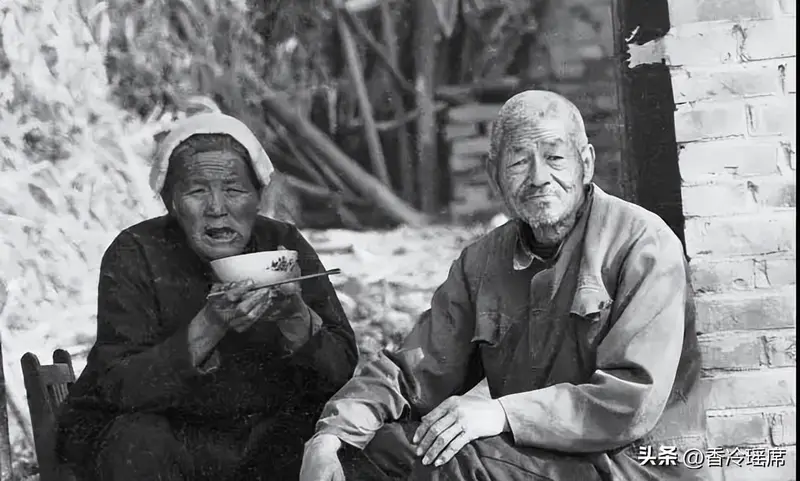

我叫刘万贵,今年68岁了,是一个普普通通的农民。

从小在马家寨村长大,父母就是一袋高粱一袋小米挣扎着养大我们四兄弟。1963年那场旱灾,把我们全家都推向了绝境。

当时家里的老底儿早就所剩无几,眼瞅着就要挨饿了,我急得满头大汗,着实不知所措。

头一个找的是我表亲赵万福,毕竟之前还是亲如一家呢,我以为他一定会体谅我们,帮帮忙。

谁知他当时狠狠地数落我:“你们那点糊涂玩意儿都不好好打理,如今又想投靠我家!我可心疼不来!”

我当时被他一顿羞辱,臊得说不出话来。只觉得心一横,怎么血浓于水的亲戚,在这关键时刻如此薄情寡义?

我只好硬着头皮找上其他亲眷求援。可谁家不是一肚子苦水呢?人人都在唯恐避之不及,或推或托,视而不见。

甚至我最亲近的哥哥刘万顺,也三番两次掩饰过去,我后来才知道,他家实际上还有存粮,却眼睁睁看着我们一家在猛风暴雨中扑腾。

那一阵子,我整个人几乎陷入绝望。睡梦中只能反反复复做一个噩梦:妻儿们被饿殍遍地,我独自守着那片荒芜。

好在村里还有些明白人。大家虽然家底也所剩无几,但总算凑合着给我家分了一些出来,勉强使我们熬过了那段最艰难的时期。

尤其是老李家,居然上门来相救,拿出他们仅存的一袋高粱,这才使我全家免于一败涂地。

我当时看着李家凑出的那一袋高粱,眼泪在打转。心里五味陷陈,又感激又自责,感激乡邻们这最后的温情相救。

从那以后,我开始反思自己的做人之道,我意识到贫穷和富有,其实只是暂时的分别。真正宝贵的是乡邻间那份你中有我、我中有你的真挚情谊。

后来去老李家家上门拜访时,我几乎当面跪下磕头,直痛哭失声。没了他们最后那一袋高粱,我们全家只怕要葬身荒芜。

在这之后,大家的日子渐渐走上正轨,我更是带头承包了不少荒地,大伙儿齐心协力在上面打拼。

我们亲手在荒地上种下高粱、小米,几个月后竟然小有收获,那时候,大伙儿都笑逐颜开。我把收获的高粱小米平分给左邻右舍,也有人把自家的一份分到我家来。

就这样,通过我们大伙儿的齐心协力和坚韧不拔,马家寨终于渡过了那最艰难的时期。一家家的日子也都一天比一天过得红红火火。

起初大伙儿在那片承包地上打拼,吃的可都是野菜糠咪。家家户户看起来也依旧清贫如初。但我们谁都没有放弃和动摇。

因为我们现在有了一股更加强大的力量 ,不像从前那样,亲朋好友只顾自私自利,你推我唤。而是心往一处想,劲往一处使。

第一年我们只种了一些高粱小米,收成勉强够温饱。等到第二年,大伙儿干劲更足了。

第二年,我们不仅种了高粱小米,还开垦了一块地,种上了棉花和油菜。大伙儿忙得不可开交,但每个人脸上都洋溢着喜悦的神采。

那一年我们的收成可算是大丰收了。我记得最清楚,高粱地里遍是硕果累累的穗子,棉花地上白花绽开了一大片。就连油菜地里,那金灿灿的一大片也是好不热闹。

我们收割的时候可高兴了,大伙儿你一把我一把,嬉笑打闹着,仿佛几个孩子一般天真烂漫。晚上大伙儿在月光下唱着小曲,又撒欢又跳舞,过足了农家乐。

等到秋后,我们的粮仓和库房就都塞得满满当当。我看着那些沉甸甸的麻袋,实在是喜上眉梢。

我一度担心赵家又会因为存粮较多而骄傲自大,跟从前一样对我们这些贫户摆谱。不过幸好没有,赵万福上门拜访我,态度和之前判若两人。

正是这种亲如手足般的友爱和宽容,让我们村子重现了往日的祥和景象。下雨天,四邻八家的孩子们像小鹌鹑一样在雨中撒欢;秋收时节,各家各户的庄稼都欢腾着,一片丰收的景象。

这种年年都有的祥和景象,不正是我们兄弟般的情谊和贫富共济让它得以持续下去的吗?我真心为此喜悦和自豪,甚至有些小小的得意忘形了。

“没用,我就是有这等喜悦不来由。”我时常对妻子说,“我们以前可是贫穷得连讨口饭都觉得无地自容。

现在呢,不过是经历了那场灾难,它让我们亲眷乡邻重拾了亲情,在共度艰难后,我们的日子也就一天比一天好过来了。”

我妻子总是幽默地说:“那咱们是否该感谢上天给我们安排了这场灾难呢?”我微笑着看着她,对啊,往事不诉,现在就让我们好好感谢吧。

从此以后,马家寨就是一片和睦相处的景象。不论是赵万福还是刘万顺等亲戚,都时常会来家里闲坐聊天。嫂子们会互相帮忙做家务,孩子们会在夕阳下嬉戏打闹。

日子就这样一天天过去,安逸而又充实。我常对妻子说:“以后就让我们一直这样安安稳稳地生活下去吧,多育儿女,传承祖上的好家风,过够了贫穷日子,就让接下来的时光永远美好下去。”

落日的余晖洒在村头的老槐树上,镀上一层温暖的金色。我坐在树下的长凳上,手里把玩着一捆刚割的麦杆,闻着空气里阵阵清新的麦香,感到无比的惬意。

院子里不时传来妻子和儿媳在厨房忙活的声音。她们一定在准备晚饭了,我能嗅到那阵阵诱人的饭香从窗户钻出来,在清凉的晚风里飘荡开来。我打了一个饱嗝,不禁感到有点馋涎欲滴了。

没过多久,长子就领着两个小孙子从田里跑了回来。老三和老四也步伐匆匆地赶了回来,看样子是刚从县里办完事。

大家也都像我一样,满脸写着期盼晚餐的模样。儿子们三三两两地在院子里闲聊着,偶尔传来阵阵爽朗的笑声。两个小家伙则绕着树洞里的毛毛虫打转,叽叽喳喳地你一言我一语。听着他们天真无邪的童音,我的心情不由得也跟着明朗了起来。

“老伴,孩子们,都收拾了准备吃饭吧!”妻子端着刚出锅的香喷喷大盘子走了出来。

我赶紧站起身,替她挪了张小板凳,让她把盘子放下歇会儿脚。饭菜的香味勾起了我的食欲,肚子都开始“咕咕”叫了起来。

我们就着温热的阳光,在树荫下围坐成了一圈,大快朵颐起来。虽然只是些家常便饭,可每一口都那样可口、那样让人回味无穷。

我们有说有笑,絮絮叨叨地聊着这阵子发生的大事小情,谁家的孩子考了个好成绩啦,谁家的地里着了场雹子啦,全是些生活化的闲话家常。

可就在谈笑间,我们脸上洋溢着的幸福笑容,正说明了这本就是最惬意、最快乐的时光。

晚饭吃过之后,孩子们陆续都回了自家。我独自坐在树下,看着最后一缕残阳无力地挂在天边。周围一片静谧,除了知了的啰嗦声和偶尔从远处传来的一两声狗吠,再也听不到别的动静了。我舒服地仰靠在树干上,闭上眼睛,任清新的夜风轻抚着我的脸庞。

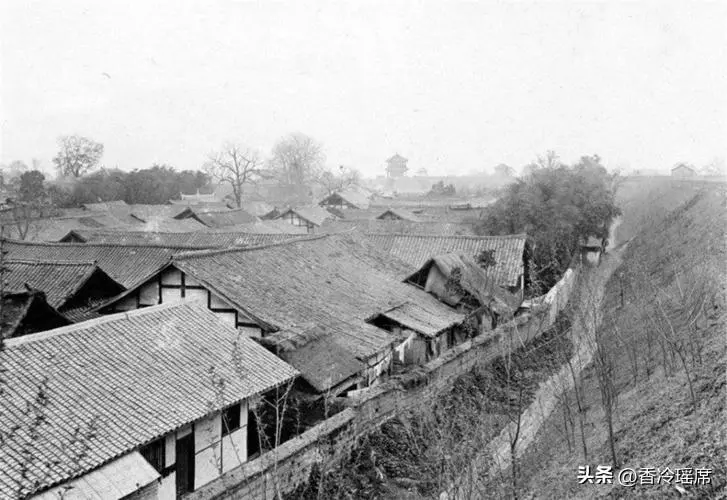

回想起往事,我不禁感慨万千。曾几何时,马家寨这片热土上还风雨飘摇,到处是破败的房舍和荒芜的田园。

可就是在那最黑暗的时刻,我们通过互帮互助、同甘共苦,终于重新凝聚了这份亲如手足的村邻情谊。

正是有了这种深厚的友爱之情,我们才能在废墟上重建家园,够过了那段最困难的时期。

如今的马家寨,处处洋溢着勃勃生机和祥和安康。看看我们宽阔整洁的村道,看看那一幢幢漂亮的新房子,还有田间地头里金灿灿的麦浪......

是不是就如我当年所想、所期盼的那样?村里的每一个人都过上了安康喜乐的生活,而我作为见证者,心中别提有多欣慰了。

夜色越来越浓了,远处村口处也渐渐点亮了路灯。我站起身,拍拍屁股上的尘土,往家里走去。

妻子一手提着灯笼,一手拿着竹帚,在门口等我回来。她笑着招呼我:“快进屋吧,天气凉了,别着了风寒。”

“好啊,咱们进屋坐坐,聊聊天。”我也笑着回应。

是啊,安逸的晚年就该这样过。

有个舒适的家,有个贤惠的妻子,有儿孙满堂,还有什么比这更幸福的呢?唯一美中不足的,恐怕就是不能与老伙计们坐在一起,把把酒言欢吹吹牛皮了。不过没关系,等有个天气不错的夜晚,我一定得邀上他们到家里来坐坐。

我们走进房里,妻子捻着炭火,把整个屋子都暖烘烘地打理了一番。我们你一言我一语地聊着家长里短,家居生活中的小事小情。时光似乎在这一刻静止了,只有我们低沉亲切的说话声在屋里回荡。

是啊,这就是我们马家寨人最大的幸福了。平凡而又充实、安康而又祥和。只要活在当下、知足常乐,我们就永远不会失去这最后的幸福所在。