谷子快成熟却被迫铲除?官方通报→

谷子快成熟却被迫铲除?官方通报→

从“谷子铲除”看农业政策的悖论

在一个阳光明媚的秋日,内蒙古的田野上,金黄的谷子正迎风摇曳,仿佛在诉说着丰收的喜悦。正当农民们期待收获时,却传来了令人震惊的消息:他们被迫铲除快成熟的谷子。这一事件引发了广泛的关注与讨论,背后隐藏的农业政策与市场矛盾值得深入探讨。

事件背景

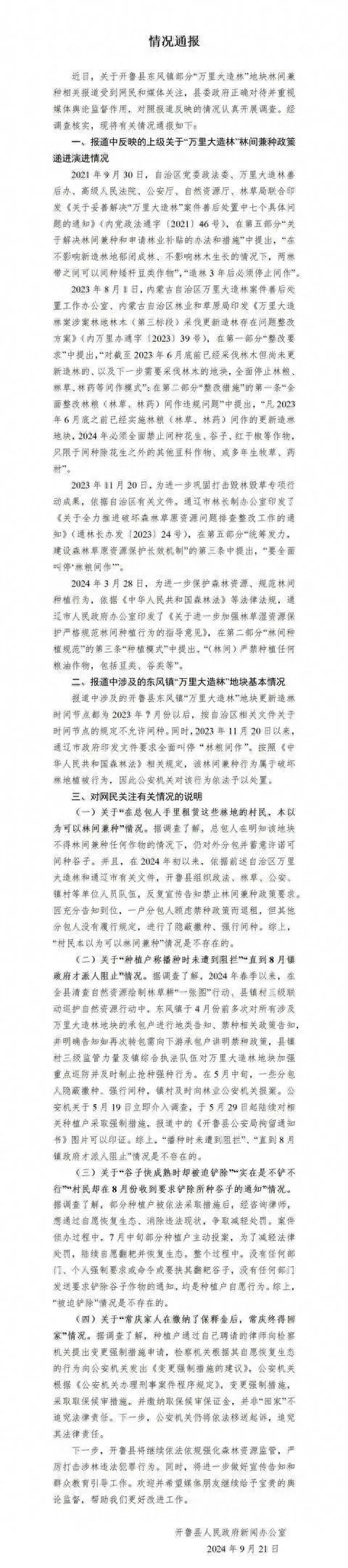

9月21日,内蒙古通辽市开鲁县东风镇的多名农户反映,他们在承包的“*****”项目地块上种植的谷子,因政策原因被要求铲除。这一情况不仅令农民感到困惑,也引发了公众对农业政策合理性的质疑。

“*****”项目旨在推进生态文明建设,这种生态保护与农民生计之间的矛盾,似乎成了一道难解的难题。根据相关文件,这些林地允许种植矮秆作物,但实际操作中却出现了不一致的情况,显现出政策执行中的混乱与不公。

核心问题

这一事件引发了几个核心问题:为何在即将丰收之际要求农民铲除作物?农业政策的制定与执行是否存在漏洞?农民的生计与生态保护之间,究竟应该如何平衡?通过对这一事件的分析,我们将探讨政府政策的合理性、农民生计的保障以及生态保护的必要性。

政策的悖论

农业政策的制定通常以“保护生态、提升农民收入”为目标,但在实施过程中,却往往与实际情况脱节。以此次事件为例,政府在推动生态建设的却忽视了农民的生存权利。政策制定者往往在纸面上制定理想化的目标,却没有充分考虑到基层的实际情况和农民的需求。

这种政策的悖论在很多地方普遍存在。根据中国农业农村部的数据,近年来,农业政策的落实率虽有所提高,但依然存在“上有政策、下有对策”的现象。政策的执行与反馈机制不畅,导致了农民的无奈与不满。

具体案例分析

案例一:南方的水稻种植

在南方某省,政府为了保护水资源,出台了限制水稻种植的政策。许多农民在实施这一政策后,发现自己的生计受到了极大影响。水稻是当地的主要经济作物,禁种政策导致农民失去收入来源,甚至出现了“种植转型”的混乱,影响了当地的农业生产稳定性。

案例二:北方的玉米收成

在北方的某些地区,因气候变化和市场波动,政府要求农民调整种植结构,减少玉米种植。在市场需求依然强劲的情况下,农民不得不面对产量下降与收入减少的双重压力。这种政策的频繁调整,令农民在不确定性中艰难求生。

农民的生计与生态保护

在生态保护与农民生计之间,如何找到平衡点是当前农业政策面临的重要挑战。农民不仅是土地的耕耘者,更是生态的守护者。他们的生产行为直接影响着生态环境的可持续性。在制定政策时,必须充分考虑到农民的生计与生态保护的结合。

数据支持

根据中国统计局的数据,2022年全国农民人均纯收入为18320元,而生态保护项目的实施却常常导致农民收入的降低。这一矛盾亟需引起政策制定者的重视。

反对意见的处理

有人认为,生态保护是当务之急,农民的短期利益应当让位于长远的生态利益。忽视农民的基本生计,只会导致政策的抵触与反弹,最终影响生态保护的效果。只有在兼顾农民利益的基础上,才能实现可持续的生态发展。

发人深省的问题

在此背景下,我们不禁要问:

如何在农业政策中更好地体现农民的声音?

在推进生态保护的如何保障农民的生计?

政府应如何建立有效的反馈机制,以便及时调整政策?

结语

内蒙古的“谷子铲除”事件,折射出农业政策实施中的诸多问题。生态保护与农民生计之间的矛盾,亟需引起我们的重视。在未来的政策制定中,我们应当更加关注基层的实际需求,让农民在生态保护中不仅是参与者,更是受益者。

这一问题不仅关乎农业的可持续发展,更关乎每一个农民的未来。我们期待政策的调整与优化,为农民创造一个更加美好的生存环境。

在这个充满挑战的时代,您认为如何才能实现生态保护与农民生计的和谐共处?欢迎在评论区分享您的想法。