大藤峡:怀抱美景知多少?

*回复“武宣话”参加武宣话考试回复"交友" 进武宣第一交友网

(广西大藤峡武宣系列之二)

大藤峡:怀抱美景知多少?

武宣位于八桂腹地,水可航陆可行。有“八桂三峡”之称的大藤峡是武宣壮观秀丽的河道峡谷风光。大藤峡水利枢纽工程落成后,沿途将会受到影响的景点有哪些?让我们还是从大藤峡的下游开始往上浏览吧——

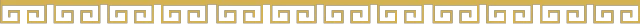

徐霞客旅记

早在明代1613——1639年间,徐霞客游览大藤峡时就写道:“盖两崖皆连山逼束,至此为入峡之始。……江左涯辟一坪,是为碧滩,设堡置戍,为峡中之界,名镇峡堡焉。……两岸山势高耸,独冠诸峰,时有石峰悬峙。……江左瞰流之石,有大书镌石者,土人指为韩都宪留题,然舟疾不能辨也。”

徐霞客是明代旅行家、地理家。他亲身亲历了大藤峡特别是黔江流域风景区的奇特:两岸群峰耸峙,危岩奇突;江中险滩密布,暗礁四伏;江水飞泻,气势磅礴,雄伟壮观。

(《徐霞客游记》及其几次出行游览路线图,上面大藤峡地名清晰可见。)

清代《明史紀事本末・平藤峽盜》对大藤峽地势的险要有形象的描述:“登藤峽颠,数百里皆历历目前,軍旅之聚散往來,可顾盼尽也。”

时至今日,大藤峡水利枢纽工程早已成为广西乃至全国众人瞩目的大事。一方面因为它地处广西境内最大最长的峡谷段,是红水河最后一个梯级电站。另一方面是因为武宣有相当多的秀美景点在它的沿线,大坝的闸门合上后,那些魂牵梦萦的大自然瑰宝在汹涌澎湃的江水中有着难以估量的历史性变化……

神鸡狗鼓石

中国历史上,有着广西历史上规模最大的少数民族大藤峡起义。民间传说明代瑶民起义军领袖侯大苟在江里布置了神鸡、神狗、神鼓。明军一旦来攻,江中就会狗吠声、鸡叫声远传。起义军有了警报就会及时设伏,大败明军。对方溃败时又会战鼓震天,助威声势。所以,在弩滩上游10多里有成片的嶙峋怪石突出江心,像鸡、像狗、更像鼓。

奇事传的神乎其神,以至于把能历时250余年的瑶民起义归结于大自然的造化。传说真不真暂且不说,单是大藤峡那惟妙惟肖、时隐时现的奇石就令人啧啧称奇。

大藤峡崖刻

多少年了,当世界伟人***亲笔手书的“大藤峡”三个大字还是耳闻时,经过大藤峡的游客只能费力地仰头在那悬崖峭壁中搜寻。若干年后,那苍劲有力,气势磅礴,犹如天下尽在掌控中的字体,将由远眺变为近在咫尺的轻松目睹。你会情不自禁地欢呼雀跃:真不愧是一代伟人!

(届时近在咫尺的***亲笔手书“大藤峡”景点)

沿***手书的“大藤峡”朔流而上,就是红石滩了。

红石滩宝莲

红石滩是广西历史上武宣人给日军沉重打击的一个耐人寻味的地方。这段河道,狭窄险要,山势陡峭,植被茂密。绛红色大小不一的巨石自江南岸山麓横突伸向江心,故名横石矶,又名红石滩。

(地势陡峭的红石滩)

1945年1月22日,广西武宣县东乡地下党和抗日义勇队100多人将从武宣开往桂平的日寇船只阻击在三里大片塘村附近的红石滩,这次战役打死日本海军陆战队联队长向井立夫等日军140多人。此后的一段时间里,大藤峡的南来北往的船只再也难见敌船的踪影。后人颇有代表的赞词是:黔江战史,红石光芒!

(在红石滩采访当年痛击日寇的老人)

如今,红石滩再也没有了鲜血和硝烟,有的只是那些具有神奇色彩的红色石头。作为以少胜多的革命历史见证者——红石,在急流险峻的峡谷边颜色鲜红,每一块石头仿佛都披上了一件件红色外衣,让人感叹大自然的神奇造化。

关于红石的形成,人们的传说十分悲壮。

那是明朝的遥远年代。相继有洪武十九年(1386)的罗渌、永乐三年(1405)的浔、桂、柳三府、明正统七年(1442)蓝受贰、侯大苟等瑶民在大藤峡一带劫富济贫。成化元年(1465年),明宪宗派韩雍、赵辅等统兵16万前来武力镇压。以心狠手辣著称的韩雍将军队驻扎在大藤峡,利用狭窄流急的红石滩地形设卡控制义军上下。连续几个月在岸边堆满柴草,夜晚点火布防。风助火势,沿江一带亮如白天。日积累月,巨石就被柴火烧的通红了。

没多久,侯大苟1万多名义军被截杀。那红石说不清是鲜血染的还是什么原因,反正几百年过去,历经风雨江流的侵蚀和冲刷红色依旧。

以至于船只经过这片红赤赤的特殊地界时人们必然屏气凝神的肃立行注目礼,生怕惊动了那感天地,泣鬼神的沙石……

在红石最集中最漂亮的地带有一个惟妙惟肖的“莲花台”,在这里能看到整个峡谷的红石景观。莲花台上面原来有一座巨石,形状巍峨,浑身浸透高贵气质的菩萨,据传后来被恼羞成怒的日军所炸。

(红石滩莲花台遗址令游客趋之若鹜)

下江迷彩图

出了两山夹一水的峡谷地形,往上就进入了武宣平原。一路风光绮丽秀美,青山翠竹,郁郁葱葱。

这里青山绿水,百舸争流,竹筏搏浪,景色迷人。夏日浪涛翻滚,涛声如雷;秋天碧波荡漾,江山辉映。

沿江的上江和下江村委是武宣县最偏僻并且唯一不通水泥路的村落。拥有黔江航道上最繁华的竹木市场,产品远销桂东南和粤、琼,年成交额曾经突破300万元。上下江是全县水运实力最雄厚的村:总吨位达2600吨,占全县私营水运量六成以上。 在这片神奇的地方,自然风光与人文景观相映交辉,乡情纯朴与民风强悍相得益彰。只是若干年后,拦腰、大片塘,禄那、里村那些沿江一带的村屯不知道是否还是春风妖娆,绿色成荫,鸡犬相闻?

(江边传统村落下江村石额屯炊烟袅袅弥漫着一种惆怅)

魔鬼航道礁

往上即进入了黔江勒马航段的转桶和转流滩航道。这一段是水上交通事故多发的航段,历史上称为“魔鬼航道”。

(魔鬼航道转桶和转流滩航道图)

民谚道:“上七下四中间三,古往今来称恶滩。水急如箭多凶险,龙王过滩心亦寒。”

历史上执政者对影响过往行人安全的礁石险滩总是竭尽全力地疏浚。民国25年(1936年),政府应群众要求出资派人治理,解除了此段河流险情。在三里镇白沙村对面的黔江边小唇洲石壁上,有一方刚劲秀逸,字迹清晰的石刻,名为“夷平险阻”。

(地处三里镇白沙村对面的黔江石刻“夷平险阻“)

这方记录了疏河单位、时间、监工及题字刊刻的大石,将会随着水位的抬高而淹没在历史长河中,但是不畏艰难险阻战天斗地的作为却永载世间……

2006年初发生了一起沉船事故,航道堵塞导致225艘船舶压港,近千船员被迫在船上度过春节。如今,转沙桶一带露出水面的沉船和浪涛令坐船者掠过时还是惊心动魄。

(大型运输船在险滩中艰难前行)

(随着大藤峡水利枢纽工程完工后水位的抬高,这些令人胆战心惊的漩涡将成为历史)

2007年,广西壮族自治区港航管理局在“黔江勒马河段转桶和转流滩航道维护工程招标公告”中描述道:“黔江勒马河段转桶和转流滩是黔江下游的重点滩险之一。属石质扫弯险滩,因滩险、水流急,流态紊乱,船舶航行困难。”从水下炸礁、陆上炸石3.1万立方米的工程量来看,政府是下了狠心,用了绝招,出了成效。

(即将成为过去的急流险滩)

勒马腾峡口

在武宣县三里镇勒马、白沙和桐岭镇湾龙三个村之间,黔江在这里转了个弯直奔珠江流域,这就是名闻遐迩的大藤峡入口处。

(大藤峡入口处。左为东乡河出口,中为大藤峡人口,右为勒马上游)

从勒马入口,到桂平市弩滩出口的河段是广西最大、最长、最著名的大藤峡。

大藤峡入口处的勒马村古迹遍地。较出名的有汉朝汉武帝平南越王驻兵城址、武宣最早的汉代商埠、明成化年间重兵镇守的营盘。不远处有长约2公里,宽0.5公里的10多个西汉末期到东汉早期的墓群。这些古迹在黔江边既诡异又神秘,它见证了武宣从西汉时开始置县,距今已有2000多年的历史。

古渡青石路

即将消失的是勒马古渡。古渡兴于清中后期,现在只能从两米多宽的石条路,从岸上古城商埠绵延至黔江水中看到当年庞大的规模和恢宏的气势。站在墨绿沧桑的石板面前,你眼前会立即浮现起舟楫林立,商贾云集、墟客吆喝不息的繁华盛景。周围沉睡了几千年的沉木偶尔露出久远的岁月,一排排风光旖旎,景色迷离的水洗石无时不在告诉你,勒马是研究中国渡口沿革史的鲜活标本。

(记载着武宣几代人航运史的勒马旧码头即将消失)

大藤峡秘闻

在入口处大藤山下有一个大藤庙,在出峡口弩滩北岸有甘王庙。

大藤庙与甘王庙一进一出,其中有一段充满各种神秘传说的离奇史实。

庙,自然是供人烧香拜佛的。因为大藤峡山型险峻,水势险急。加上民众与官府的争斗,过去的船船主、旅客必然要进庙祈求菩萨保佑平安。

(大藤峡入口处大藤山的大藤庙)

民间传说,黔江中原来有一根如水桶粗的巨藤橫跨南北江岸,白天沉入江底供人行船,夜晚浮起拦财截富。两岸瑶民借助大藤在两岸悬崖峭壁来往自如──“大藤峡”的名称这样得来。

也有一说大藤后来被明军砍断,大藤庙是明朝时瑶民起义军被屠杀的地方,建庙是为了镇邪气,大藤峡一段时间被改称断藤峡。所以,古往今来,勒马成了兵家必争之地。

泗孤洲宝鸭

泗孤洲又叫思姑洲,在勒马的上游,方圆十多平方公里,是武宣最低的山峦,海拔41.5米。它自成一个独立的小洲,进出要坐船。

(风雨冲刷的印迹四孤洲)

上的洲来,首先映入眼帘的的是讲不上名的古树。树冠之大,大到遮天蔽日;根须之多,多到盘根错节、起伏不定、四处延伸;形状之美,美到令你窒息。那宁静和四通八达的巨根有一种让人激动的沧桑。

关键是不管风吹雨打还是洪水肆虐,这些古树都会竭尽全力地挺起坚实的躯体,支撑起一片片古树根深叶茂,力挡风险,万年长青!

(历经风雨而不倒的古树)

四孤洲的美不止于此,配以古树的还有三人合抱不过,外表英俊挺拔,久经风霜,挺拔依然的木棉树。早春2、3月份,木棉花盛开。《学海堂志》记载:“花开则远近来视,花落则老稚拾取,以其可用也”。远远望去,一树的橙红美丽,一片的勃勃生机。

直耸云天的木棉树是底下是一片高矮不一的沙田柚和芭蕉。硕大的蕉叶随风摇曳,一串串金黄的果实透着沁人心脾的清香。源自于晶莹剔透、清洁无比的沙土中的沙田柚清甜无渣,每到中秋节前夕,自然是一筐筐装上船,顺水之下广东、香港。每到此时,看到沙田柚尾部清晰的铜钱状标志,港澳人自是手舞足蹈,欢呼雀跃!

那武宣物产的神秘文化,给外域人平添了多少诱惑。

四孤洲的景色是一年四季更替的。

春天:江水泛蓝,花絮飞舞;

夏天:浓阴苍翠,万鸟鹤鸣;

秋天:果缀林间,水上飘香;

冬天:雾霭茫茫,碧绿纷扬......

秀丽如画的四孤洲一步一画,步步有景,画画有情。花引眼球草留客,山扯衣袖水言情。

泗孤洲虽然被大江包裹,却可以随河水涨落从来没有被洪水淹没。人称“不沉的宝葫芦”,又叫宝鸭地。

座青山漂水上,一湾江水抬洲起,一排石板入江中,一路风雨古城墙,一座沧桑老商埠,一个驰名港澳果——这就是四孤洲。

古碛滩钟声

武宣有历代传颂的“八景”,其中一个叫“古碛钟声”。

(武宣八景之一古碛钟声(古迹滩))

碛,即浅水中的沙石浅滩,此景名称源自清朝武宣县进士张梦骥所作的“八景合作”一诗的“龙翻古碛钟声雨”一句。景点在县城南郊的黔江中间,一个夏秋隐没,春冬显露的石滩,又称古迹滩。

这个滩是石头的世界,到处是小巧玲珑,四面入画的鹅卵石。上滩是五彩缤纷的花石,中滩是晶莹闪亮的黑石,下滩是胭脂绯红的赤石。

古迹滩的主要特点还在于它那神奇的钟声。相传站在滩边,会听到滩边的激流和悬崖岩洞撞击后形成连绵不断的钟声。白天象蛟龙翻滚,晚上象钟声长鸣。

这个神奇的钟声是怎么来的?

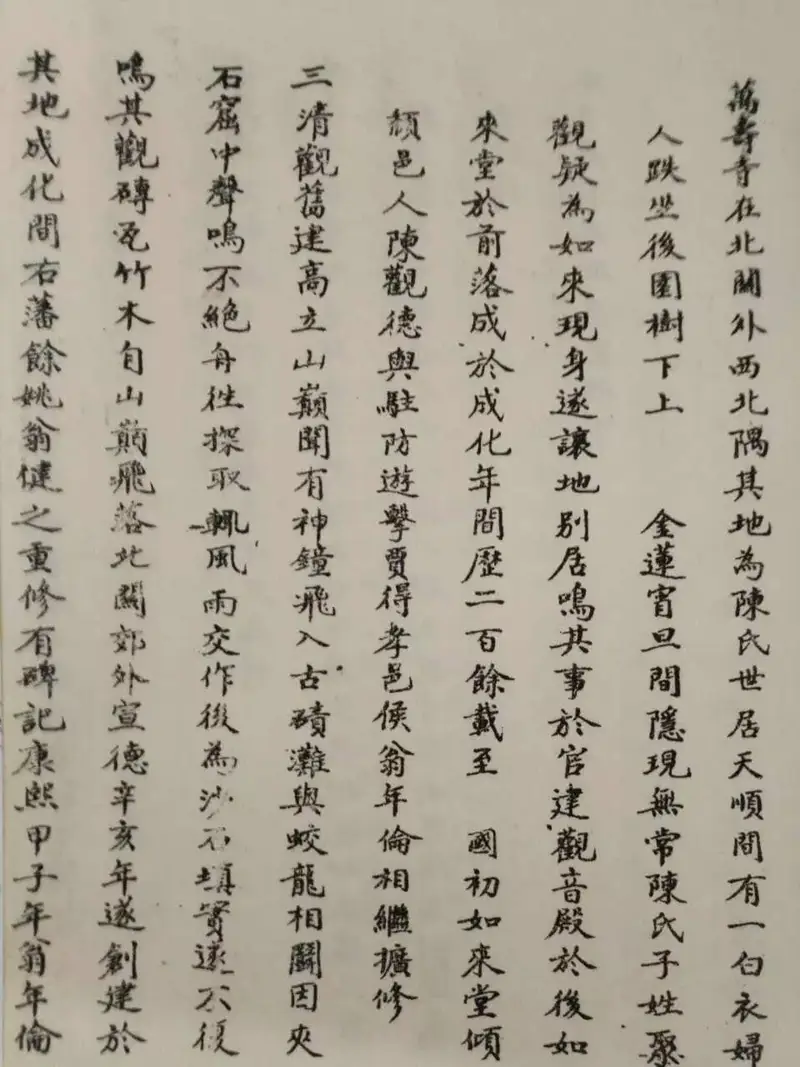

《武宣县志》(清代嘉庆十三年版)记载道:“三清观旧建高立山巅,闻有神钟飞入古碛滩,与蛟龙相斗,因夹石窟中,声鸣不绝。舟往探取,辄风雨交作。后为沙石填实,遂不复鸣……”。

(清代嘉庆十三年《武宣县志》记载古碛滩钟声来源)

据字面理解,是县城高立山上的三清观里的大钟飞进了古碛滩,与黔江蛟龙相斗,因夹在石窟里而发出绵延不绝、声音远传的钟声。武宣清代乾隆丁酉科举人黎卓仁在《古碛钟声》有声有色地以诗记景:“锦浪千重古碛滩,神钟出没斗惊澜。不从野寺鸣春晓,偏向江流映月寒。拍水高腾催鲤跃,冲霄直上起龙蟠。全凭一展翻云手,挽转狂澜万顷安。”

可惜,这一独特的自然景观待到水库建成蓄水后,武宣八景之一的“古碛钟声”将剩下文字或者相片的只言片语......

勅赐永通峡

“勅赐永通峡”明代石刻在古碛滩上游的璞玉山峭壁上。五个大字高4.5米,宽1.5米。

(在“五马拦江”峭壁上刻的“敕赐永通峡”)

成化元年(1465年),右佥都御史韩雍前往浔州镇压大藤峡起义,在横石塘以及九层楼各山俘杀首领侯大苟。斩断江上大藤阻止瑶人过江,将大藤峡改名为断藤峡。

正德十一年(1516年),总督两广军务的左都御史陈金吸取历次征剿的教训,采取与瑶民订立条约来缓和关系:“商船入峡者,计船大小给之鱼盐,蛮就水滨受去,如榷税然,不得为梗。”。周围的汉人与大藤峡内的瑶民互市,允许峡内过往商船收税后放行。那些得到好处的民众刚开始遵守条约,航道通顺。陈金认为这种办法可以长久,请皇上恩准,把断藤峡改为“永通峡”。随后与广西右参将,分担防卫柳州、庆州的张佑在石壁上刻下“勅赐永通峡”五个大字。意思是说,得到皇帝的赏赐,大藤峡永远通畅了。

从这个意义上来说,武宣县境内的古碛滩对面的璞玉山是古人认定的大藤峡起始地方。“勅赐永通峡”石刻是最有说服力的历史证物。

西街古码头

西街码头是武宣连接南北的通衢要津,更是通商要道,是中原联系岭南的重要纽带。

建于明代洪武年间的西街渡口码头,长300余米。一级级宽2米多条石铺砌的青石台阶直下黔江河畔,蜿蜒如虬,颇有气势。仔细看去,浩大工程锤敲钎凿的痕迹早已被岁月和万千来往穿梭的脚鞋踩平。由此想象得出建设者当年汗洒如雨,巧夺天工,穿山越谷,荡气回肠的气势!

(承载着武宣水运史的地标性景点西门码头将风光不再)

倚靠江河而建的西街码头,成簇成簇的船舶扎堆停靠,从小舢板到大帆船都有,商人们在河流和城墙间为生意奔波。石台阶带来的是码头舟楫林立、衣裾翻飞、磨肩接踵的繁荣。鼎盛时期,“西街码头”附近拥有100多家商铺,每天多达100多条船停泊于此,4000多旅客在这里登船下上上下下。

江水泛着木帆,漂流停歇在西街码头的臂弯;南来北往的人群从码头涌上,丰盈的脚步蹭亮一路的青石板;风风雨雨挡不住街巷的扩张,繁荣了几百年的码头依旧是谈笑的风声。

西街码头有灵,涵育了一代又一代仙城子孙;西街码头有神,凝聚着不屈不饶的气质精神。那岁月的残酷与人类的睿智即记录在这蜿蜒的石阶上,它表达的不仅仅是武宣以通衢水运而闻名的石阶遗址,而是历史长河解读“依码头而建,依码头而兴”更深层次的城市文化……

遗址泽被千秋万代,这就是西街码头的伟大贡献之一。其价值是研究中国渡口沿革史的标本,黔江黄金水道的活化石,广西古码头的典范,武宣县的文化地标。

让人扼腕叹息的是,不知此景还能显现多久?

陈德仁 图/文

小编工资已与ZAN挂钩,一赞一分钱,求!打!赏!